L’invocazione più universale della cristianità, il “Pater Noster”, racchiude in sé un vortice esegetico che sfida i millenni e le tradizioni. Tra le sue sacre clausole, scritte in una forma tipica della poesia cananea, ovvero quella che si definisce prosa ritmica (non esiste poesia senza aritmetica, ovvero senza una ritmica, non esiste arte senza calcolo) nessuna forse ha sollevato onde d’interpretazione tanto profonde e teologicamente perturbanti quanto il verso tradizionalmente reso come «e non ci indurre in tentazione».

La recente mutazione in «e non abbandonarci alla tentazione», presentata come un’emendazione filologica e pastorale, non sembra purtroppo solo un mero aggiustamento lessicale, ma pare più un vero terremoto esegetico che, se accettato, potrebbe frantumare la coerenza teologica del testo sacro, peraltro ridimensionando brutalmente l’opera titanica di San Girolamo e della sua Vulgata, e relegando nell’errore secoli di autorevolissimi Padri della Chiesa e studiosi.

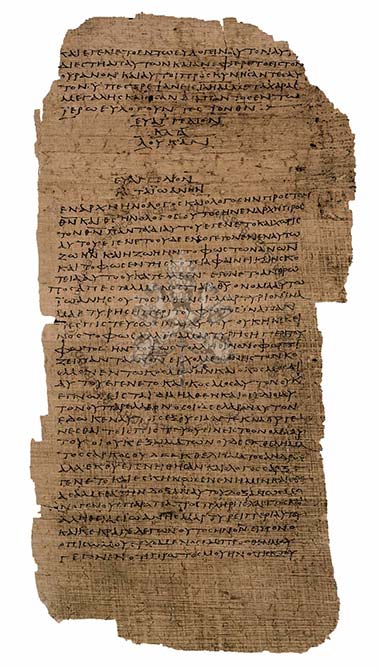

Un esame spietato delle fonti aramaiche, greche e latine, per chi ovviamente maneggia queste lingue, rivela l’inaudita fragilità di questa "correzione” ed i Sacri Testi, del resto, non sono solo fondamentali, ma sempre un vere e proprie architetture aperte sul divino.

Se partiamo dalla fonte aramaica - con una ricostruzione basata sul substrato linguistico della Peshitta siriaca (ܦܫܼܝܛܵܬܐ, è una delle versioni siriache della Bibbia, ovvero una rielaborazione della Vetus Syra, "Vecchia siriaca") e sull’uso del Targùm, תרגום, cioè la "traduzione" in aramaico, cioè la versione in lingua aramaica della Bibbia ebraica - abbiamo che il testo è reso come ָנאוְֹלִנסי ִלָנא ﬠֵתַּ ְוַאל, translitterato e letto “wa’al ta‘linnan l’nisyona” (o ,לניסיון תעלנן ולא, ual’ta'alan le’nisiun, dal siriaco con la pronuncia di Maaloula la lingua più vicina all'aramaico parlato da Gesù).

L’analisi lessicale è:

- “ta‘linnan”, ִלָנאﬠֵתַּ , derivato dalla radice `-l-h` (עלה), significa primariamente "far salire, condurre su/verso, introdurre in", quindi “indurre” è molto vicino, il senso è assolutamente attivo ovvero un'azione di guida verso un luogo o uno stato, dunque, l'idea di "abbandonare" è estranea alla radice;

- “l’nisyona”, ָנאוְֹלִנסי , da ןוְֹנִסי (nesyòn) che vuol dire "prova, esame, test, verifica, collaudo", termine carico di risonanze bibliche, identico a quello usato per le prove divine (cfr. Genesi 22:1 il sacrificio di Isacco, chiamato "הסִּנָ", nissà, Esodo 20:20 in cui D*o mette alla prova il popolo, e soprattutto Giobbe, la cui intera vicenda è un ןוֹיסָּ ִנ, nisayòn divino, cioè una sottoposizione a prove), non è affatto una comune "tentazione" interiore del desiderio peccaminoso (per cui l’aramaico userebbe più propriamente ןוֹיסִּנִ, nissiyòn, con sfumatura negativa, o termini forse più appropriati come petyutà, ָתא וִּתיפְּ , cioè tentazione o seduzione).

La traduzione letterale, dunque, a nostro parere più attendibile o fondata dovrebbe essere "e non farci salire/condurci [indurci] verso la prova".

Se inoltre procediamo a cercare di ricostruire il contesto evangelico, operazione indispensabile in questo tipo di esegesi, l’aramaico parlato da Gesù enfatizzava la richiesta umilissima di non essere attivamente condotti dall’Altissimo nel luogo terribile della prova divina.

Come accadde a Giobbe o ad Abramo, consci della totalmente anche cristica fragilità umana di fronte al Giudizio ultimo, il test o prova divina terribile è un elemento proprio delle Scritture, persino propria della famosissima frase «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», (“Eli, Eli, lama azavtani", "ִניתַּזְבָ֑ﬠֲ ָלָ֣מה ֵ֖אִלי ֵאִ֣לי” - ebraico עזב, azav - mentre in aramaico è šəḇaqtani, שבקתני, ed è la versione biblica della domanda pronunciata da Gesù sulla croce, riportata nei vangeli di Matteo e Marco - ed altresì inizio del Salmo 22 della Bibbia ebraica - Matteo, 27:46, "Verso l'ora nona, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», ed idem in Marco 15:34, "E all'ora nona, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che altrettanto significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», dove il termine "σαβαχθανί", sabachthani, è la traslitterazione greca dell'espressione aramaica "שבקתני" (šəḇaqtani), che significa appunto "mi hai abbandonato").

La fonte greca invece è rappreentata da Matteo 6:13 e Luca 11:4, laddove il testo di Matteo è «καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», kai mē eisenenkēs hēmas eis peirasmon, mentre quello di Luca è

«καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», kai mē eisenenkēs hēmas eis peirasmon, quindi identici. L’analisi lessicale è:

- “μὴ εἰσενέγκῃς”, mē eisenénkēs, verbo composto da μὴ negazione, εἰς (eis - in/verso) + φέρω (phérō - portare, condurre), aoristo congiuntivo attivo seconda persona singolare (reso con l’infinito esortativo), che significa inequivocabilmente "non portarci dentro, non condurci in/verso", quindi confermando l'azione è attiva e direzionale da parte del soggetto D*o, "non abbandonare" sarebbe reso peraltro con verbi come ἐγκαταλείπω (egkataleípō - abbandonare, lasciare indietro) o ἀφίημι (aphíēmi - lasciar andare), assenti qui;

- “εἰς πειρασμόν”, eis peirasmón, πειρασμός, peirasmós, è termine ambivalente, può significare sia "prova, verifica, esame, test" (nel senso di esame della fedeltà, spesso operato da D*o: cfr. Genesi 22:1 LXX, Giacomo 1:2-3, 12 «Considerate una grande gioia… diverse prove… Beato l’uomo che sopporta la prova») sia "tentazione" (attrattiva al male, spesso associata al maligno o alla concupiscenza, cfr. Matteo 4:1 «Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato [πειρασθῆναι, peirasthênai] dal diavolo», Giacomo 1:13-14 «D*o non tenta nessuno… ognuno è tentato dalla propria concupiscenza»).

Il contesto immediato del Padre Nostro (che precede la richiesta di liberazione dal male) e l'uso biblico generale suggeriscono fortemente la prima accezione ("prova divina") come primaria, senza escludere tuttavia del tutto la seconda, ma la preposizione εἰς (in/verso), però, sembra molto rafforzare l'idea di essere portati dentro quindi indotti in una situazione in questo caso di prova.

Per questo al momento la traduzione letterale dal greco più corretta ci sembra ancora "e non condurci in/verso [indurci] la prova (o tentazione)".

Gli evangelisti, scrivendo in greco, tuttavia scelsero il verbo più forte per indicare un'azione divina attiva ("condurre dentro") e il termine peirasmós nella sua accezione più ampia e teologicamente pregnante, legata appunto alla ben nota e diffusa pedagogia divina delle prove.

La fonte latina invece è la celeberrima e fondamentale Vulgata di San Girolamo (ca. 382-405 d.C.), che rende il testo nella millenaria forma di «et ne nos inducas in temptationem», dove l’analisi lessicale è:

- “ne inducas” dal verbo induco, inducere ("condurre dentro, introdurre, indurre"), ne negazione, presente congiuntivo attivo seconda persona singolare, che riprende perfettamente l'azione attiva del greco εἰσενέγκῃς, eisenénkēs, e "non abbandonare" sarebbe “ne nos derelinquas” o “ne deseras”;

- “in temptationem”, da tentatio, temptationis traduce il greco πειρασμός (peirasmós), mantenendone l'ambivalenza ("prova, tentazione"), ma l'uso patristico (Agostino, Tertulliano) di questo termine mostra chiaramente come i Padri latini, che non erano sprovveduti dilettanti, leggessero qui, soprattutto, il senso della "prova" divina, e quindi anche qui la traduzione letterale più corretta sembra essere "e non indurci (non condurci dentro) nella prova/tentazione".

Del resto il contesto patristico e medievale, ma soprattutto lo stesso Girolamo, filologo geniale immerso nelle fonti ebraiche, greche e nella tradizione latina precedente (Vetus Latina), operò di certo una scelta consapevole, competente e ponderata, e "inducas" è un calco preciso e potente del verbo greco e della concettualità aramaica sottostante, la Vulgata, poi, diventerà il testo sacro dell'Occidente per oltre un millennio, plasmandone la teologia, la liturgia e la spiritualità.

Il significato originario, quindi, cristallizzato nelle tre lingue sacre, è limpido: la supplica è di non essere attivamente condotti da D*o nel luogo terribile della prova (ןוִֹנסי , nisyòn; πειρασμός, peirasmós; tentatio nel senso primario di "test").

Siamo di fronte dunque ad una vertigine teologica tra prova divina e fragilità umana presente talora anche in Cristo, perché questa richiesta?

Perché l'uomo biblico e cristiano conosce la propria radicale fragilità («lo spirito è pronto, ma la carne è debole» Matteo 26:41), sa che le prove divine, come quelle di Giobbe o di Abramo, sono soverchianti per la creatura caduta e la richiesta non implica che D*o sia "tentatore" (idea ripudiata espressamente in Giacomo 1:13: «Dio non tenta nessuno al male»), ma riconosce la Sua sovranità nel disporre il cammino dell'uomo, cammino che talvolta passa per valli oscure di prova.

È l’urlo dell’umiltà: «non sottopormi a un test per cui, nella mia finitudine e peccaminosità, potrei fallire!». È l’immagine e la consapevolezza di cosa sia davvero l’amore, in particolare quello divino, l'amore non esige e non richiede affatto la perfezione immacolata (impossibile peraltro dopo il peccato originale, la contaminazione con la materia dell’anima), ma la fede e la lotta nella debolezza.

Ci spiace ma «non abbandonarci alla tentazione» ci sembra un errore monumentale con implicazioni devastanti, perché questa versione "modernizzata", o scioccamente definita “progressista”, come se il sacro si misurasse col tempo lineare, tradisce questo nucleo profondo su più livelli.

La versione «non abbandonarci alla tentazione» non è pertanto un semplice aggiornamento linguistico, ma un terremoto teologico e spirituale con implicazioni a catena che minano le fondamenta stesse della preghiera insegnata da Cristo.

Di fatto sembra poter rappresentare un errore filologico irrimediabile, dove taluno ci intravede addirittura un involontario tradimento radicale della parola rivelata, poiché quel verbo abbandonare è assente.

La nuova traduzione sostituisce infatti un verbo attivo ("condurre") con un inesistente passivizzante ("non abbandonare"), stravolgendo la dinamica dell’azione divina, inoltre si smarrisce la sfumatura perduta di "prova o verifica" (ןוֹיסָּ ִנ / πειρασμός / tentatio) divina (come in Giobbe 1-2 o Genesi 22:1), che non riguarda la tentazione interiore del peccato, infatti la nuova versione riduce il termine a "tentazione" (peccato morale), cancellando apparentemente il riferimento alla sovranità di D*o che prova la fede (come anche in Deuteronomio 8:2), e la conseguente paura umana di fronte a prove soverchianti (come in Salmo 26:2).

La distinzione biblica tra "prova divina" (positiva, per fortificare) e "tentazione diabolica" (negativa, per far cadere) è chiara e sembra inconciliabile, ma nella sostituzione tra i verbi sembra altresì possa in futuro emergere anche una possibile, ed ovunque ormai diffusissima e pericolosissima, svalutazione del Sacrum, della Tradizione e dei Padri della Chiesa, infatti può concepirsi che San Girolamo, la Vulgata e ciò che da essa è derivato, siano interpretate dopo millenni come opere essenzialmente "sbagliate"? Ma quale tracotante e protervo arrogante potrebbe sentirsi all’altezza di “correggere” San Girolamo, Sant’Agostino o Tertulliano?

Se "non abbandonarci" fosse corretto, la Vulgata (et ne nos inducas in temptationem) sarebbe errata su un punto capitale e questo implicherebbe, per logica aristotelica, o importerebbe che: a) San Girolamo (che ben maneggiava ebraico, greco e aramaico) avrebbe commesso un errore madornale, b) la Vulgata, testo sacro per 1.600 anni, sarebbe inaffidabile, ma soprattutto c) il Concilio di Trento (che la dichiarò "autentica") avrebbe sancito un errore! Si delegittima così, anche fosse involontariamente, la colonna portante della teologia occidentale condannando tutti i Padri della Chiesa allo stigma di "erratici" se non proprio “eretici”.

Tutti i grandi teologi della patristica lessero "non indurci" come richiesta di evitare la prova divina, Tertulliano nel De Oratione, «Chiediamo di non essere introdotti in tentazione, cioè in prova», Cipriano nel De Dominica Oratione «Preghiamo di non essere esposti alle prove», Sant’Agostino nel suo Enchiridion «Non chiediamo di non essere tentati, ma di non essere condotti in tentazione [...] come accadde a Giobbe» o Crisostomo nelle Omelie su Matteo «Dio conduce talvolta alla prova, ma noi chiediamo di esserne risparmiati».

La nuova traduzione potrebbe a questo punto rendere questi Padri "incomprensenti" del Vangelo e sembrare aprire la porta nella stessa tradizione cristica ad un appiattimento teologico, ad una banalizzazione e relativizzazione, tipico delle corruzione e degli instabili e falsi semplicismi e sentimentalismi materialistici della New Age, che comporta la perdita dell'abisso che separa umano e divino, tenebra e luce, relativo ed assoluto, materia e spirito, rendendo impossibile qualunque operazione di congiunzione rituale tra i due opposti complementari che, confondendosi, smettono di esser duali e quindi negando il disegno del Logos sul piano della manifestazione.

Inoltre anche, sempre e solo sul piano della materia oscura e dei sentimenti più umili e bassi, la fragilità umana viene o verrebbe dimenticata, la versione tradizionale infatti esprimeva l'angoscia esistenziale di chi sa di poter fallire di fronte alla prova divina in quanto l’umano o «la carne è debole» (già detto Mt 26:41), ma la nuova versione trasforma la preghiera in una richiesta generica di "aiuto contro il male", perdendo sia la tensione tragica tra la pedagogia divina (che prova) e la finitezza umana (che teme la prova), sia l'umiltà di chi riconosce di non essere all’altezza di un Giobbe o di Cristo, e sia infine la fiducia che D*o accetti la nostra fragilità («Un cuore contrito e umiliato, D*o, tu non disprezzi» Sal 51:17) quindi essenzialmente facendo della salvezza qualcosa di accessibile ad una sorta di élite di superuomini.

La formula moderna sembra pertanto a Noi, smarriti dilettanti del sacro, poter dar luogo ad una sorta di D*o "neutralizzato", infatti "Non abbandonarci" sembra poter ridurre D*o a un mero spettatore benevolo, non più Sovrano che può permettere la prova per la crescita spirituale (cfr. 1 Pietro 1:6-7), si nega implicitamente la libertà divina di mettere alla prova l’uomo (pur senza "tentare al male", come chiarito in Giacomo 1:13), dando inoltre luogo ad una duplicazione inutile.

La nuova versione ("non abbandonarci alla tentazione") si sovrappone infatti alla richiesta successiva ("liberaci dal male"), creando ridondanza, la versione tradizionale aveva due richieste distinte, non condurci nella prova (azione preventiva di D*o) e liberaci dal male (azione riparatrice contro il peccato/il maligno), comportando una specie di perdita di profondità espiatoria.

La paura della prova divina (come il sacrificio di Isacco o le piaghe di Giobbe, la crocefissione) è un motore di purificazione interiore, la nuova versione edulcorerebbe questa tensione sacrale, riducendo la preghiera a una sorta di miserabile richiesta relativistica di "aiuto psicologico”, rompendo la continuità rituale del testo sacro e con la medesima figura del Cristo il quale dell’amaro calice della prova, anch’Egli, ha avuto timore, «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà» (Lc 22, 42), «Rimetti la spada nel fodero; non berrò io il calice che il Padre mi ha dato?» (Gv, 18, 11).

Per secoli i fedeli hanno pregato "non indurci", interiorizzandone la teologia della fragilità, cambiare le parole spezza il legame con la Tradizione, crea confusione nei fedeli, implica che la Chiesa "si sia sbagliata" per millenni, creando una riduzione antropologica e relativistica, dove l’uomo della nuova versione non è più il sofferente di fronte al mistero (Giobbe o Abramo), ma un debole che chiede sostegno, perdendo la dimensione drammatica del rapporto con l’Assoluto, cioè D*o.

La traduzione "non abbandonarci" non è un progresso, ma sembra purtroppo una forzatura filologica (sostituisce verbi attivi con un concetto passivizzante assente nei testi), un insulto alla Tradizione (svaluta Girolamo, la Vulgata e i Padri), un impoverimento teologico (cancella la differenza tra "prova divina" e "tentazione", appiattisce o sminuisce il rapporto D*o-uomo), ed un danno spirituale (priva i fedeli di una chiave per comprendere la sofferenza e la fragilità alla luce di Giobbe).

"Non indurci in tentazione" resta l’unica traduzione fedele: è il grido dell’uomo che, davanti al D*o tremendo e misericordioso, osa chiedere: «Non sottopormi a una prova più grande di me», è la preghiera di chi sa di non essere un santo immacolato, ma un figlio che confida nella pietà del Padre. Alterarla significa anche forse tradire la Genesi, Gesù, Giobbe, i Vangeli e la storia della Chiesa.

Il Cerimoniere