Il rapporto tra giustizia e misericordia costituisce uno dei dilemmi più antichi e profondi della riflessione filosofica e antropologica, un binomio che permea le fondamenta delle società umane e dei sistemi morali. Questi concetti, apparentemente antitetici, sono in realtà complementari, come evidenziato in diverse tradizioni di pensiero. Nel Cristianesimo, ad esempio, giustizia e misericordia sono viste come attributi divini inseparabili, armonizzati attraverso il sacrificio di Cristo, dove la misericordia opera per rimuovere ogni difetto, mentre la giustizia si manifesta nella punizione e nel perdono.

Tuttavia, la transizione da una dimensione divina a quella umana mette a nudo non poche difficoltà. Per gli uomini le relazioni di potere spesso soppiantano la fiducia. La riconciliazione tra giustizia e misericordia è quindi un compito arduo – se non impossibile – da raggiungere, volendo l’individuo imporsi. Si manifesta, allora, la necessità di un'autorità esterna che possa stabilire una misura comune e applicare una giustizia imparziale, superando i conflitti derivanti dalle esigenze individuali. Questa necessità sottolinea il passaggio da una giustizia assoluta e divina a una giustizia umana, pragmatica e mediata. La difficoltà di bilanciare equità e compassione nelle azioni umane pone la questione centrale della decisione di un sovrano, come Salomone, che si trova a dover arbitrare tra il rigore della legge e l'impulso della compassione. La giustizia senza misericordia porta ad una vendetta che nulla ha a che fare con le necessità di ristabilire l’equilibrio.

La leggenda di Hiram Abiff offre un potente quadro allegorico per esplorare questa problematica. Il Maestro Architetto del Tempio di Salomone è una figura centrale nella mitologia. La sua uccisione e le successive vicende legate ai suoi assassini, diventano il fulcro di una profonda riflessione sui principi di giustizia, autorità e responsabilità. Non considero, allora, la "sentenza di Salomone" nella sua accezione biblica, ma come un evento specifico per quanto concerne la punizione degli assassini del Maestro Hiram. La disobbedienza del Cavaliere Jhaoben assume quindi un significato critico, spingendoci a confrontarci con la complessità della giustizia, dell'autorità e dell'impulso personale, al di là di una semplice dicotomia tra bene e male, mettendolo davanti anche alla necessità di riuscire a concepire la misericordia, non come atto squisitamente compassionevole, ma necessario per cercare di ristabilire ordine ed armonia.

La figura di Hiram Abiff è emblematica come simbolo di intelligenza, verità e libertà. Il suo ruolo è quello di guida sapiente, la cui opera è subordinata alle indicazioni di Salomone, a significare che l'azione è sempre dipendente dal pensiero. Hiram è il paradigma dell’intelligenza, della verità, della libertà, senza la quale l'intelligenza è impotente. La sua morte, per mano di tre malfattori, non è un mero omicidio, ma un attacco alla conoscenza ed alla verità. Questo delitto talvolta è descritto come l’uccisione dello spirito dell’Uomo, a sottolinearne la gravità.

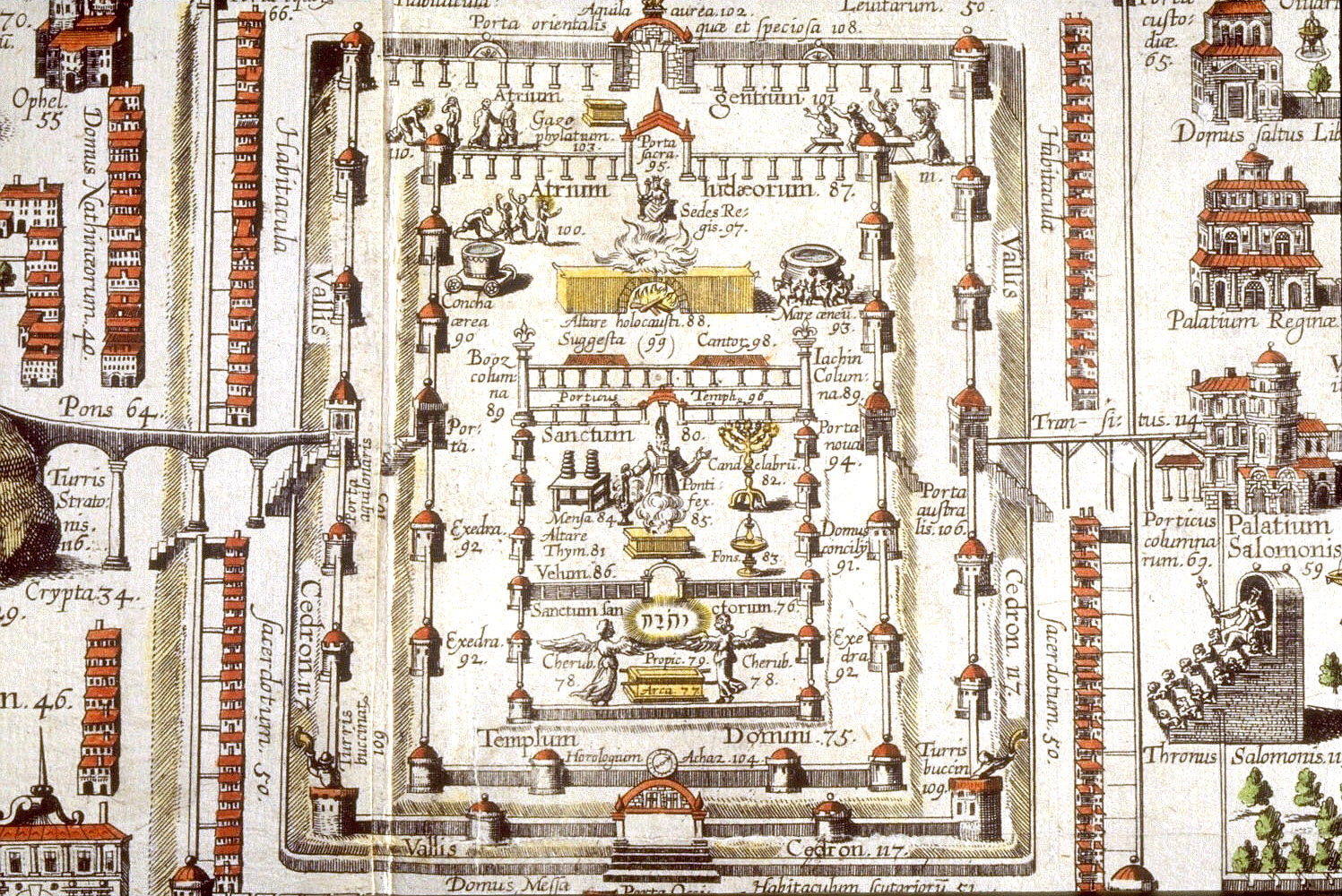

Il Tempio di Salomone, in questo contesto, non è solo una struttura fisica, ma un simbolo dell'aspirazione umana alla perfezione. La sua costruzione rappresenta il progresso di ciascuno e dell'Umanità attraverso il lavoro incessante dell'intelligenza. L'interruzione di quest'opera a causa dell'assassinio di Hiram simboleggia l'ostacolo che l'ignoranza, la corruzione e il delitto pongono al cammino verso la Verità.

Di fronte a un crimine di tale portata simbolica, la reazione di Re Salomone è immediata e decisa: ordina la ricerca degli assassini affinché siano consegnati alla sua giustizia e sia lui a decidere la pena da infliggere. Quindi il dovere primario di chi ricerca tali assassini è di cercare. Questo comando iniziale sembrerebbe allinearsi con una forma di giustizia retributiva, un principio che distribuisce sanzioni in proporzione al male commesso, spesso sintetizzato nell'espressione "occhio per occhio". L'impulso alla vendetta, in seguito a un torto così grave, è una reazione umana profonda, come sottolineato da René Girard, che identifica la giustizia con "l'ultima parola della vendetta", suggerendo che ogni esecuzione capitale rimanda al linciaggio, fondandosi su una violenza legale derivante dall'unanimità piuttosto che da principi etici. Molto spesso questo squilibrio può comportare anche la non applicazione di una Misericordia che può trasformare una cieca vendetta in una giusta punizione.

Tuttavia, la narrazione introduce una sfumatura cruciale che va oltre la semplice retribuzione. Jhaoben torna dopo aver ucciso l'assassino, Salomone lo rimprovera severamente poiché anche lui si è fatto assassino, attribuendosi il diritto di condannare e di uccidere. Questo atteggiamento è il cuore della questione. Esso non è un rifiuto della necessità di giustizia, ma una critica all'esecuzione non autorizzata di tale giustizia, all’essersi sostituito a coloro i quali – invece – avrebbero dovuto valutare l’accaduto e amministrando la giustizia avrebbero dovuto emettere la sentenza. Salomone non nega la colpevolezza dell'assassino, né l'esigenza di una sanzione, ma contesta il diritto dell'individuo di farsi giustizia da sé, anticipando la sentenza del Re. In questo passaggio si può identificare anche la differenza tra il compito di colui che ricerca il reo e quello di re Salomone: colui che ricerca non emette sentenze – questo lo fa Salomone – ma si prodiga affinché le sentenze siano eseguite. Le sentenze, allora, sono emesse da chi ha molta più conoscenza ed esperienza e riesce ad agire non con impeto ma con saggezza, esercitando la giustizia con misericordia. Questo passaggio rivela che l'intenzione di Salomone non era quella di autorizzare una vendetta privata, ma di assicurare che l'assassino fosse consegnato per un giudizio formale e legittimo.

Questa contraddizione è fondamentale per comprendere una visione più profonda e più equa della giustizia. Essa distingue tra la vendetta, che è un atto privato e spesso mimetico di violenza, perpetuando un ciclo, e la sanzione pubblica, che è un atto autorizzato e regolato da un'autorità riconosciuta. La vendetta, pur potendo essere percepita come un "dovere morale" per ripristinare l'onore, è spesso "antigiuridica" negli ordinamenti moderni. Il grido dell’assassino morente enfatizza la natura ciclica della violenza non mediata. Il rimprovero di Salomone, quindi, eleva la narrazione da un semplice atto di ritorsione a una lezione profonda sui limiti dell'azione individuale e sulla necessità del rispetto dell'autorità e delle procedure stabilite. L'esecuzione della sentenza non è un invito all'assassinio individuale, ma all'applicazione sistemica e illuminata della giustizia che spezza il ciclo della violenza, trasformando la vendetta primordiale in un imperativo morale strutturato per la verità e la libertà. La figura di Hiram Abiff suggerisce che la lotta contro l'ignoranza e il delitto è perpetua, e la giustizia è un processo continuo di vigilanza e applicazione di principi elevati.

Nella vicenda di Jhaoben, incaricato di rintracciare l'assassino di Hiram, l'assassino stesso viene simbolicamente identificato come Abiram, che potremmo pensare essere colui che rappresenta l'ignoranza, la libertà oppressa, la corruzione ed il delitto. Quindi, non si sta solo cercando un individuo, ma sta affrontando le forze oscure che ostacolano la luce e la verità.

Il momento più significativo per la riflessione filosofico-antropologica è quando una delle persone incaricate da Salomone per la ricerca di Hiram Abiff gli disobbedisce. La reazione di Salomone è di severo rimprovero: "Miserabile! Tu pure ti sei fatto assassino. Chi ti ha investito del diritto di condannare e di uccidere?". Questa domanda rivela un conflitto profondo tra l'impulso individuale, anche se mosso da un intento di giustizia, e l'autorità legittima. L'atto di Jhaoben, pur sembrando l'adempimento di un dovere, viene condannato perché bypassa il principio fondamentale dell'autorità e della procedura, sottraendo a Salomone il diritto di pronunciare la sentenza. Jhaoben, riconoscendo il suo errore, "pose tutta la sua speranza nelle mani del re", presentandosi con la testa dell'assassino e il pugnale insanguinato. Questo atto di sottomissione all'autorità legittima è cruciale per il suo percorso iniziatico.

Questa dinamica illustra la distinzione fondamentale tra vendetta privata e sanzione pubblica. La vendetta, come fenomeno "diadico", non riconosce un "terzo" mediatore e tende a replicare la violenza, perpetuando un ciclo senza fine. È un archetipo della difesa di un diritto, ma in un contesto moderno o illuminato, può essere "antigiuridico". La sanzione, al contrario, è un atto pubblico, amministrato da un'autorità riconosciuta, che mira a interrompere la spirale di violenza e a ristabilire l'ordine sociale. La giusta riflessione dovrebbe portare lontano dalla vendetta impulsiva e verso una comprensione più elevata della giustizia, che deve essere esercitata con saggezza, controllo e nel rispetto delle leggi stabilite. Si tratta di un percorso che trascende la mera retribuzione per abbracciare una forma di giustizia più illuminata e procedurale, che non solo punisce il male, ma lo fa in modo da non generare ulteriore violenza.

La disobbedienza di Jhaoben, nonostante il suo zelo, evidenzia la tensione tra la convinzione personale o l'impulso emotivo e il principio superiore dell'obbedienza all'ordine stabilito e alle sue leggi. In realtà, la vera forza non risiede nell'esecuzione sommaria, ma nella capacità di discernere la via giusta, sottomettendo l'azione individuale a una volontà superiore e a principi etici più ampi, connotando la sentenza anche con un certo grado di misericordia. Questo significa che l'esecuzione della sentenza non è un atto di violenza, ma la realizzazione di una giustizia che libera l'uomo dalla schiavitù del delitto e dell'ignoranza, attraverso un processo di auto-correzione e aderenza a un ideale superiore.

L'essere umano è intrinsecamente incline a manifestare un "doppio standard" morale, un fenomeno psicologico che si traduce nell'applicazione di principi di giudizio diversi a situazioni simili, a seconda che si tratti di sé stessi o degli altri. Questa "ipocrisia morale" si manifesta nel desiderio di apparire moralmente integri, pur cercando di evitare i costi effettivi di un comportamento etico, o nell'adottare standard morali più severi per gli altri rispetto a quelli che si applicano a sé: spesso si vuole una giustizia severa per gli altri e misericordiosa per sé stessi. È un meccanismo sottile, spesso inconscio, che può portare a una lettura sbilanciata di sé e degli altri.

Questa asimmetria nella percezione della giustizia è profondamente radicata in bias cognitivi, quali il "self-serving bias" e l'"errore fondamentale di attribuzione". Il "self-serving bias" descrive la tendenza ad attribuire i successi a fattori interni (le proprie abilità, sforzi) e i fallimenti a fattori esterni (sfortuna, azioni altrui), spostando la colpa al di fuori di sé per proteggersi. Questa distorsione percettiva, sebbene perpetui illusioni ed errori, serve il bisogno dell'ego di preservare la propria immagine. Analogamente, l'errore fondamentale di attribuzione porta a sovrastimare l'influenza delle caratteristiche personali nel comportamento altrui, mentre si sottostimano i fattori situazionali; al contrario, quando si tratta dei propri errori, si tende a incolpare le circostanze esterne. Questa tendenza è rafforzata da un ottimismo naturale, che porta a percepire gli esiti negativi come sorprendenti e, di conseguenza, ad attribuirli a fattori esterni.

La conseguenza di questi bias è che, quando si è vittime di un torto, si tende a invocare una giustizia rigorosa e retributiva per l'offensore, poiché ciò si presume plachi la sofferenza e assegna la colpa in modo chiaro ed esterno. Al contrario, quando si è l'autore di un errore o di un torto, si cerca comprensione e misericordia, poiché ciò mitiga il senso di colpa interno e protegge sé stessi. Questa asimmetria non solo influenza le relazioni interpersonali, ma ha anche profonde implicazioni sociali, creando una disconnessione tra i valori morali professati e il comportamento effettivo. Essa può ostacolare la coesione sociale e minare l'equità nell’amministrare la giustizia. La difficoltà di "comprendere l'offensore", di vederlo, cioè, non come l'incarnazione del male ma come un essere umano che ha commesso un'azione negativa, è una sfida costante. Se non si adotta questo sguardo più ampio, l'unica conseguenza possibile è la condanna e la negazione dell'altro, a costo della sua distruzione.

Per superare questa dicotomia e promuovere una maggiore coerenza morale, il perdono, sia di sé stessi che degli altri, emerge come una via fondamentale. Il perdono di sé libera l'individuo da sentimenti eccessivi di colpa, vergogna e autocritica, aprendo la strada alla crescita personale e a una maggiore tolleranza verso i propri errori e quelli altrui. Riconoscere i propri limiti e imperfezioni non come difetti insormontabili, ma come opportunità di apprendimento, è un passo cruciale. Questa filosofia del perdono intrapersonale insegna a onorare la finitezza della nostra umanità, permettendoci di liberarci dal passato e costruire un futuro più consapevole e compassionevole.

In altre culture, il perdono di sé è legato alla giustizia riparativa, un approccio che mira a ripristinare la dimensione personale e sociale del crimine, permettendo al colpevole di riparare i propri errori e riabilitarsi di fronte a sé stesso e alla società. Questo processo di auto-riflessione e auto-trasformazione, che stimola la crescita personale e una maggiore consapevolezza di sé, porta a una profonda pace interiore.

Il percorso dell'individuo dovrebbe essere un viaggio di auto-miglioramento e ricerca della verità. La riflessione sul doppio standard morale e sul potere del perdono si allinea direttamente con questo obiettivo. Superando consapevolmente i bias auto-protettivi e l'ipocrisia morale, ciascuno si muove verso una posizione morale più coerente. Questo implica che il dilemma "giusto o misericordioso" non è solo un problema legale esterno, ma una sfida psicologica interna che deve essere padroneggiata per raggiungere la vera illuminazione e l'integrità morale. L'esecuzione della sentenza del Tribunale può essere quindi reinterpretata non come un'azione letterale di violenza, ma come la lotta interna per superare il proprio "Abiram" (ignoranza, corruzione) e ottenere la libertà morale attraverso l'auto-consapevolezza e l'applicazione coerente dei principi etici.

La "sentenza di Salomone", quindi, si rivela essere molto più di un semplice verdetto. Essa incarna una complessa lezione morale e simbolica, che pone in evidenza la tensione perenne tra giustizia e misericordia che è appannaggio di chi giudica e non di chi fa eseguire una sentenza. La narrazione massonica non offre una risposta univoca, ma piuttosto un percorso attraverso le sfumature di questi concetti fondamentali.

Ad esempio, il rimprovero di Salomone a Jhaoben, per aver agito al di fuori dell'autorità legittima e aver anticipato la sentenza del Re, è un momento pedagogico cruciale. Esso insegna che la giustizia, per essere tale, non può essere un atto di vendetta privata o un'esecuzione arbitraria, ma deve essere amministrata con saggezza e nel rispetto delle procedure stabilite. Questo significa trascendere l'impulso primordiale della retribuzione per abbracciare un modello di giustizia che sia al contempo fermo nei suoi principi e misericordioso nella sua applicazione. Come affermato da San Tommaso d'Aquino, "la misericordia senza giustizia è madre della dissoluzione, la giustizia senza misericordia è crudeltà". L'opera della giustizia divina, e per estensione quella umana ispirata a principi superiori, presuppone e si fonda sulla misericordia, che non la annulla ma ne costituisce la "pienezza". Essa previene che il rigore della legge si trasformi in crudeltà.

La "sentenza" è dunque un processo dinamico di auto-correzione ed evoluzione morale. La messa in discussione dell'atto di Jhaoben da parte di Salomone trasforma un semplice atto di vendetta in una lezione sulla corretta amministrazione della giustizia. Ciò implica che la ricerca della giustizia è un continuo affinamento della comprensione morale, un passaggio dalle reazioni impulsive a un'applicazione più deliberata, autorevole e, in ultima analisi, misericordiosa dei principi. È un invito alla costante auto-riflessione e all'adesione a standard morali e procedurali più elevati.

Una visione integrata di giustizia e misericordia trascende un modello puramente retributivo. Essa cerca di incorporare la misericordia non come una debolezza, ma come una componente necessaria per la completezza e la redenzione. Concetti come la "giustizia riparativa", che mira a restituire attenzione alla dimensione personale e sociale del crimine, superando la mera afflizione, si allineano con questo approccio.

In definitiva, il percorso è un viaggio di interiorizzazione di queste complesse lezioni. L'individuo è chiamato a comprendere che l'"assassino di Hiram" – “l'ignoranza, la corruzione, il delitto” – “rinasce senza tregua”, implicando una vigilanza costante, sia dentro di sé che nel mondo. Questa vigilanza richiede una giustizia incrollabile, ma anche una profonda comprensione e misericordia. La vera libertà e la costruzione di una società migliore non derivano da una giustizia cieca o da una misericordia indiscriminata, ma dalla loro sapiente integrazione, riflettendo una comprensione matura della natura umana e la ricerca incessante della verità universale.

Francesco Palma